「家に自分で描いた絵を飾ってみたいな。」

「絵を描いて人に見てもらいたい。」

「だけどどこから手をつけたらいいかわからない…。

頑張りたいんだけど、具体的な方法を教えてください。」

こういった方に向けて書いていきます。

①マインド

②環境準備

③目標設定

④基礎学習

⑤実践/発表

目次

そもそも書いている人はどんなひと?

はじめまして、イチノセダイチ(ichinose_daichi_paint)といいます。

この記事は誰が書いているんだ?と気になる人は下記からプロフィールを呼んでください。

高校から絵を描きはじめて、いまは絵描きとして日々活動するようになりました。

プロフィールはこちら

大阪・奈良を拠点に絵画の制作と発表をおこない、年10回程度の発表展、地方での滞在制作など精力的に活動しています。

前置き

本記事は「これから絵をやっていきたいけど、どこから手をつけたらいいか…という人に向けて書いています。」

この記事を読むことで、「具体的な始め方、どう続けていくか?」が

ざっくりイメージできるようになるかと。

それではいってみましょう。

①マインド:あなたはもう「絵」描けます。

こんかいまず分かってほしいのは、「あなた、もう絵を描けるんです。」ということ。

絵を描いて発表していると「私、絵描けないんです。」「絵苦手で。」という言葉を必ず耳にします。

不思議なことに子供のころは自然に描いていたのに、

大人になると描けなくなる。

まずはこのハードルを抜けることです。

もっとハッキリ目標がある人はそこを目指して。

ない人はまずはこのハードルを飛び越えることを。抜けたら次に次にいきましょう。

※そうは言っても「私なんか」と考える人はいますが、

絵はある程度なら「誰でも」描けます。描けるんです。

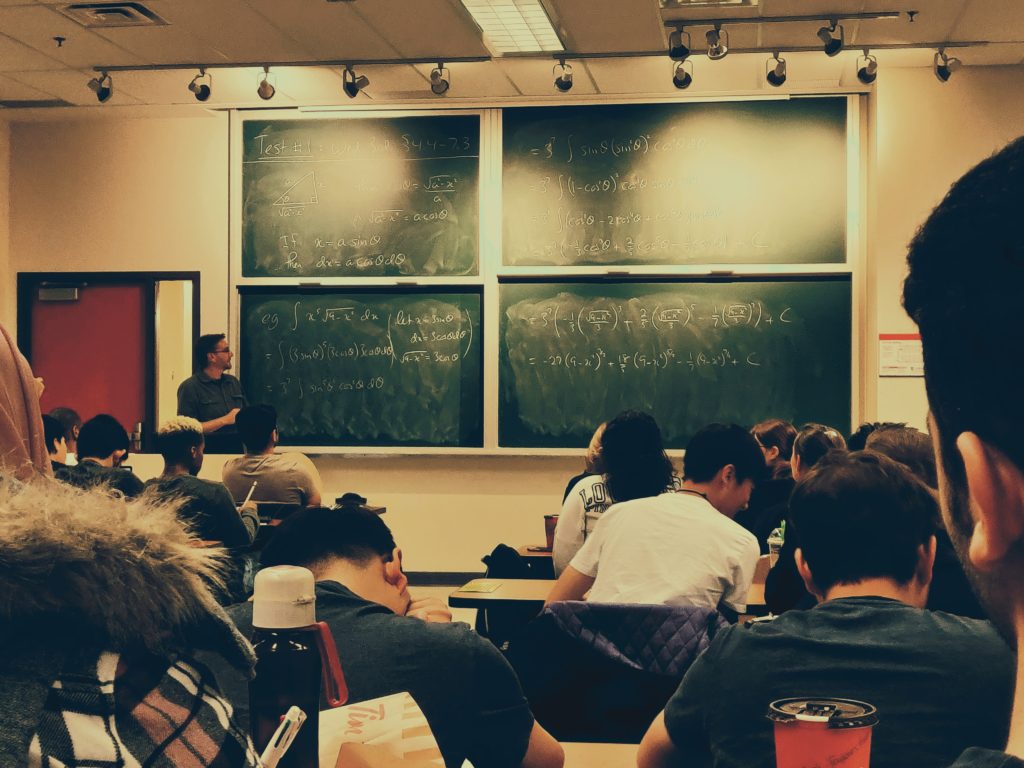

大学の時、教わった講師の方が

「ミジンコも絵を描けるんや!ミジンコも描けるんやから描ける。」

と言っていました。

このときはデッサンの授業だったんですが、絵を描くことは「見る」ことがとても重要だということ。

ミジンコも世界が見えているのだから絵が描けるだろう!という話でした。

ミジンコもできます。

なので臆せずにやっていきましょう。

まずは線を1本、そこから丸や四角

それなら描けますよね。

>>【絵をこれから始める人へ】まずは一歩、絵をはじめるたった3つの手順【初心者向け】

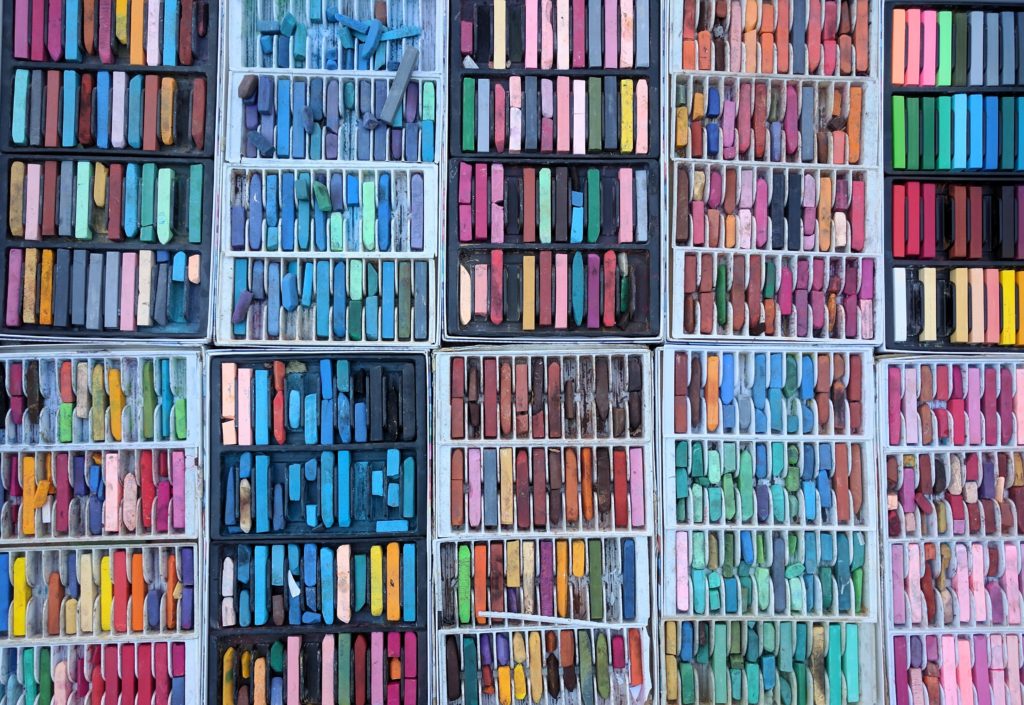

②環境を準備:画材を買うだけ

完全初心者のひとによく聞かれるんですが「何をつかったらいいですか?」

結論:好きなものを買ってください

…と言っても最初は右も左も分からないとおもうので、

僕のオススメを紹介しておきます。

最初の画材としては、「絵の具」と「鉛筆」です。

絵の具は色をつけたりするあれですね。

鉛筆は線を引くやつです。

ざっくりこの2つだけです。

画材はすこし値がはりますが買ってしまえばしばらく使えます。

絵の具のなかでもアクリル絵の具がイチオシです。

アクリル絵の具は色々な表現が可能なので。

個人的によく使うのは以下のもの

鉛筆はこちらですね。

…鉛筆慣れてきたらいろいろ試してみるのも面白いです。

>>知っているエンピツだけじゃない?鉛筆っていろいろな種類あるんです。

絵の具なので他に最低限いるのは

・描くもの → 筆

・絵の具をだすところ → パレット(紙皿とかでも)

・筆を洗うもの → 筆洗(紙コップとかでも代用できます。)

・清潔にするもの → ぞうきん(トイレットペーパーなどでも)

あたりですかね。

一応リンクのせておきますね。

道具1:筆

絵の具を穂先につけて描く道具ですね。

道具2:ペーパーパレット

絵の具を混ぜたりするためにパレット上に出してつかいます。

>>アクリル絵の具に使うパレットって何がいいの?オススメと代用品

道具3:バケツ

筆を洗う筆洗ですね。

なかに水をためてジャボジャボと洗います。

道具4:ぞうきん

筆を洗ったあとや、描くさいに余分な水分をとったりするのに使います。

自宅で描いていく際に周囲を汚さないように使えるもの…などを下記にまとめています。

>>おうちで絵画制作がしたい!【家・自室でやるなら気にしたいこと】

アクリル絵の具がおすすめな理由

絵の具のなかでも「アクリル絵の具」がオススメな理由は次の通りですね。

・水で薄めれば層を重ねる表現ができる。

・そのまま塗れば油絵のような盛った表現も。

・描くときは水で溶けますが、乾けば水に溶けない。

・扱いが絵の具の中でも手軽。

ざっくりですがこんな感じですね。

「家にある小学校のころの絵の具でもいいですか?」と聞かれることもありますが

正直最初は描けたらなんでもいいので問題なしです。

アクリル絵の具だと中身が乾いていると使えないのでその点だけ注意。

お金がないなら、無理のない範囲で

アクリル絵の具はオススメとはいえ、色々揃えるとなると結構値段がかかります。

今後つかっていくのが決まっているなら、勢いよく購入してもいいですが、代用品があるならそれでも大丈夫です。

「絶対に続ける!」というモチベーションになるなら買うのもOKですが、

お財布が苦しくなって余裕がなくなるのは良くないので。

>>アクリル絵の具あれこれ【記事まとめ】

③目標設定:どんな絵にする?

さあ、画材は準備できました。

もう描けますよね。

「自由に描いてください」

・

・・

・・・

と急に言われても難しいものです。

自分の引き出しがないとなかなかイメージも浮かばないものです。

「さて、描こう」と思ってもイメージが浮かばない人にまずオススメしたいのは好きな絵、

描きたい絵を知ること、見つけることです。

好きな絵、描きたい絵を知ることで、モチベーションも上がりますし、

ざっくりどこを目指すかがわかるわけですね。

ネットやSNSから調べるのもいいですし、

美術の雑誌をもっていればそこから知るのもいいですね。

雑誌であればアートコレクターズとか美術手帖とか

Googleには美術史やアーティスト、美術館でまとめたものもあったり

Google Arts & Culture

美術雑誌の美術手帖のWeb版にアーティスト一覧なんかがあります。

美術手帖

100つほど気になる人や作品を探してみると、

気になるポイントが目指すところのヒントになります。

>>ざっくりと伝える 絵の主なジャンル

④学習手順:基礎学習→作品にする

1:絵の基礎を理解する

絵をざっくり解説すると2つの要素「線」「色」でできていると思ってください。

線:細かったり、太かったりする。形を表す。

色:赤や青などの色。

めちゃめちゃざっくりな解説ですが、線と色が混ざったり重なったりなんやかんやして、絵になるわけですね。

2:あとは手を動かす

この記事をみるまでにすでに描いている人は、そのまま描き続けてもらえたらいいと思います。

どうすればいいか分からないよ!っていう人もさきほどので、基礎がざっくりとでも理解できたら

あとの学習方法は次のとおり

①基礎練習

②簡単な作品を描いてみる

もう、これだけです。

だいたい、参考書でもネットでも学校でも、なんにしてもおおざっぱにはこの流れになります。

3:基礎練習→自分なりに描く

もうこれです。これに尽きます。

①形を身につけたい場合 → YouTubeやGoogleでデッサンをググりつつ描いて、

ある程度わかったら自分なりにデッサンを続ける。

②色を身に付けたい場合 → 配色やカラーチャートをググりつつ描いてみる。

ある程度わかったら自分なりに配色を決める。

③絵の具の使い方を身に付けたい場合 → 絵の具でググりつつ、参考になるものを見ながら描いてみる。

ある程度わかったら自分なりに使ってみる

こういうことですね。

参考書を使って絵を練習する方法。

参考書では以下のような流れです。

①ざっと全体を読んでみる。最初はわからないことだらけでもOK。

②読みながらあわせて描いてみる。全部は理解できなくてもOK

③しばらくしてもう一度やってみる。細かいところも気にしてみる。

こんな感じですね。

これの繰り返しですね。

動画を使って絵を練習する方法

今や動画はYoutubeやInstagramなどで国内外問わずプロの画家が制作方法を動画でだしています。

参考になるものや、自分が目指したいものであれば

動画をみつつ、実際に描いてみる。

描いたものが動画と何が違うか比べる。

満足いかなければもう一度試す。

動画を真似ながら描いてみるみたいなやり方ですね。

4:何からはじめたらいいか?

これ!といった順番は実際ないですし、正解も特にないですが、いちおう書いておきます。

内容に関しても目指す方向によって変わってきますが、

スケッチ(線)→ デッサン(見ること/形)→ 色彩 (色) → 作品 (見せること) →

マスターしてから次…というよりはぐるぐるするイメージです。

これといって正解はないので、内容は各々にお任せします。

個人的には「見て描けたらいいよね」とは思うので

線やペンだけではじめられる、スケッチとかが最初はオススメです。

TIPS1:「抽象だけ」はあんまりススメない

絵を描きはじめた人によく見るのが、絵の具を散らした「抽象画」ばかりをしていること。

「抽象画」自体が悪いわけでもないですし、本人がよければいいのですが、実際僕も描きはじめた当初は絵の具を散らしていましたし。

元々「なにか」を描きたくてはじめたであろう人が描けないからというパターンを見ることが多いのでもったいないなと。

せっかくなのでヘタだと思うかもしれないし、描いたものをみていられないかもしれないですが、見て描いてみるのをしてみてほしいです。

絵は困ったことにすぐにはうまくなりませんが、意識して描けばうまくはなるので。

TIPS2:「作品」って?

何をもって「作品」とするかは曖昧なところですが、

今回はあなたが「人に見せられる」と思えるものでいいんじゃないでしょうか。

TIPS3:「うまい」「へた」って?

これも難しいもので、絵の要素の数だけうまいヘタがあります。

線が・色が・構図が・形が…

それぞれにうまいヘタがあります。

写真のように「うま」くても「ヘタ」だなというときはありますし、

一見すると形は「ヘタ」でも絵や構図が「うま」い!となることも。

インスタントに写真のようにリアルなものが「うま」い超絶技巧だともてはやされるので、

絵に取り組み始めた人は「私は絵がヘタなんで」となりやすいような気がします。

写真のようでなくても「うま」いはありますよ。

⑤実践練習:発信or発表

絵を学んだら、セットでぜひ発信や発表をしてみることをオススメします。

絵を学ぶ期間:まずは3ヶ月やってみてください。

やりはじめたら延々と続く道のりですが、まずは3ヶ月取り組んでみてください。

スケッチ→デッサン…と

ぐるぐるまわるとは言いましたが

何か1つこれは自分が向いているなというものが見つかればいいです。

そうすればあとあと続けられるので。

3ヶ月やって → 一回力をいれて作品をつくったり発表したりして → 足りない、強化したかったらまた3ヶ月やって → ループ

このサイクルです。

今はまだ「何言ってるの?」って感じだとは思いますが、描きはじめたらわかるので。

メールマガジンでもはイチノセの画集や作品画像をプレゼントしています。

メールマガジンでは絵描きとして活動するイチノセの電子書籍作品集をプレゼントしています。

興味がある人は無料なので登録してみてください。

>>ICHINOSE ART members

こんかいは以上です。

がんばっていきましょう。